6 giugno 1574 – Galea veneta cattura fusta turca e sbarca i corsari a Rimini

6 Giugno 2024 / ALMANACCO QUOTIDIANO

Il 7 ottobre 1571 si era combattuta la battaglia di Lepanto, dove la flotta turca era stata distrutta da quella della Lega Santa (Venezia, Genova, Impero e cioè in quel momento soprattutto Spagna, Stato della Chiesa, più Granducato di Toscana, Cavalieri di Malta, Repubblica di Lucca e i Ducati di Savoia, Urbino, Ferrara, Mantova). Ma come ebbe a dire il Sultano Selim II, “a Lepanto mi hanno tagliato la barba, ma io ho tagliato loro un braccio”, intendendo che nonostante la sonante vittoria nella battaglia navale più grande che si ricordasse, Venezia non aveva potuto recuperare Cipro, perduta per sempre nella guerra vinta dai Turchi. E soprattutto, che la potenza ottomana era intatta e la sua avanzata era tutt’altro che arrestata; tant’è vero che l’anno dopo già era pronta una nuova flotta e nel 1574 gli Ottomani ripresero Tunisi agli Spagnoli, per tenersela anch’essa per sempre. E nel 1683, oltre un secolo dopo Lepanto, i Turchi sarebbero arrivati di nuovo sotto le mura di Vienna, come era già accaduto nel 1529.

A soli due anni dall’epico scontro, la situazione nelle acque del Mediterraneo, Adriatico compreso, è pertanto ancora quella di guerra endemica. In tale stato di insicurezza permanente, Roma impone ai territori che governa, Rimini fra i primi in quanto città di mare, l’obbligo di fornire un numero fisso di “remiganti per le triremi pontificie”. E sempre nel 1573 arrivano anche tasse straordinarie per rinforzare gli armamenti del porto di Ancona, il più importante che il Papa possiede e in quel momento il più esposto.

Contrariamente a quanto si usa dire, quei “remiganti” non sono tutti dei forzati, cioè condannati, appunto, “alla galera”. Anzi i prigionieri sono i meno apprezzati a bordo e potendo si preferiscono i “buonavoglia”, cioè disperati che non trovando altra forma di sussistenza, allettati da paghe anticipate in denaro sonante, volontariamente accettano di essere incatenati al remo per un determinato periodo; di solito un anno, ma che poteva essere prorogtao anche a lungo con mille cavilli. Addirittura, pur possedendo la flotta più numerosa, Venezia finchè può affida il moto delle sue galee solo a volontari. I Turchi al contrario utilizzano largamente gli schiavi e non è raro se li procurino anche comprandoli da pirati cristiani, oltre che con le razzie dei corsari Barbareschi. Sono gli Spagnoli a imbarcare largamente i criminali condannati, incitando anzi i giudici a largheggiare nella lunghezza delle pene per consentire ai galeotti di farsi lor malgrado una solida esperienza.

Press gang in un disegno satirico del 1780

Non mancano poi, come ovunque, gli arruolamenti forzati – in cui è maestra l’Inghilterra, che abolirà l’Impressment, per il popolo press gang, solo nel 1815 – praticati da agenti privati che poi rivendono le prede alle marine militari. Consistono in autentici sequestri di persona, mediante retate nelle zone portuali, bastonatori di professione e osti complici che drogano le bevande. Infine si ricorre ad ogni espediente, da lotterie più o meno truccate a promesse truffaldine, pur di rincalzare equipaggi perennemente carenti. Così si fece a Napoli proprio per reclutare rematori imbarcati sulle navi spagnole dirette a Lepanto. Ma non bastano mai, falciati come sono da epidemie che divampano regolarmente negli stretti spazi della nave con il concorso di alimentazione pessima e igiene inesistente.

In questo quadro, il 6 giugno 1574 si verifica a Rimini un episodio che almeno rinfranca il morale, anche se conferma che il pericolo è sempre in agguato.

Fusta da 24 banchi, o “galeotta grande”

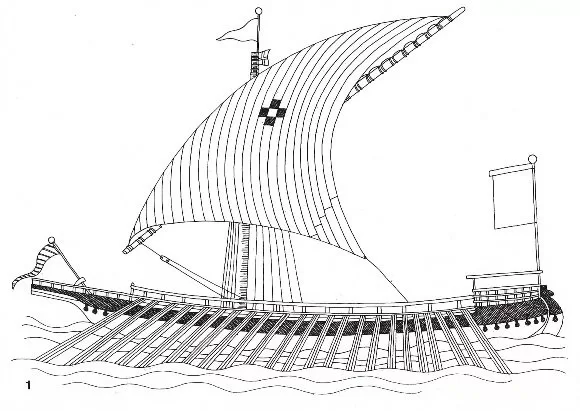

Galea veneta

Racconta Carlo Tonini, sulla scorta della cronaca contemporanea del medico Matteo Bruni: «Quel giorno fu lieto ai riminesi per la preda fattasi qui di una fusta turchesca di quattordici banchi, che essendo cacciata da una galera del Clarissimo Daniel Molino, venne a dare in terra volontariamente a questo lido scontro all’hosteria del Nero».

La famiglia Da Molino, o Da Molin, ascritta al patriziato veneto fra le “Case nuove”, diede alla Serenissima giuristi, militari di terra e soprattutto di mare, prelati, poeti e il 99° Doge: Francesco Da Molin, nato nel 1575 e in carica dal 20 gennaio 1646 al 27 febbraio 1655. Nel 1654 un Sebastiano Molino saltò in aria con la sua galea mentre tentava di bloccare i Dardanelli con la flotta di Daniele Morosini.

Quel “Daniel” aveva partecipato alle operazioni in Adriatico prima e dopo la battaglia di Lepanto, cui non aveva però preso parte direttamente; dove c’erano invece altri Da Molin: Francesco al comando della galea “Rodi” di Candia e Marco capitano, o meglio sopracomito” della “Cristo”. Una ventina d’anni dopo, conte e capitano di Spalato, Daniele Molino fu fra i primi a segnalare il crescente pericolo dei pirati Uscocchi.

Stemma della famiglia Da Molin

Ma tornando ai nostri fatti, era accaduto che durante la consueta attività di “polizia marittima” nel “Golfo di Venezia”, come allora era chiamato il mare Adriatico, una galea della Serenissima aveva intercettato e costretto ad arenarsi una “fusta”, un tipo di naviglio più sottile e leggero della galea, preferito soprattutto dai corsari per le sue doti di velocità e agilità.

Si dice che la fusta è “turchesca”, senza specificare altro. Data l’epoca, poteva trattarsi probabilmente di una nave “dulcignotta”, ovvero salpata da Dulcigno (oggi Ulcinj in Montenegro), rinomato covo di pirati prima e dopo la conquista dei Turchi avvenuta proprio nell’anno di Lepanto, il 1571. Un’altra base strategica che i Veneziani, appunto, non avevano potuto recuperare nonostante la clamorosa, ma isolata, vittoria della Lega Santa. E che darà sempre un sacco di grattacapi alle nazioni cristiane.

Dulcigno, ora Ulcinj in Montenegro

La pirateria esiste fin da quando l’uomo ha iniziato a navigare. Nel XVI secolo la praticano tutti e in tutte le sue forme: da quelle “legali” del corsaro, munito di regolare “patente” di uno Stato per il quale combatterà e razzierà ma secondo modalità minuziosamente normate, fino a quelle più selvagge del pirata vero e proprio, senza leggi né padroni. Se catturati, per i primi c’è il trattamento da prigionieri di guerra e possono sperare in un riscatto o in uno scambio; per i secondi c’è la forca o, ben che vada, mutilazioni e schiavitù.

Nel Mediterraneo, sia i cristiani che i musulmani fonderanno sulla guerra di corsa non solo istituzioni (come il toscano Ordine dei Cavalieri di S.Stefano), ma veri e propri stati: tali sono quelli di “Barberia” (Tripoli, Tunisi, Algeri, formalmente governati da “bey” per conto del Sultano, ma di fatto semi-indipendenti), ma anche Malta posseduta dai Cavalieri di S. Giovanni, dove il bottino catturato in mare dalle navi della “Religione” – come viene comunemente detto l’ordine giovannita – è la principale fonte di ricchezza.

Galea dei Cavalieri di Malta

Capitani e ciurme che si davano alla pirateria in Mediterraneo giungevano da ogni sua costa, ma non solo: oltre a italiani, provenzali, catalani, greci, croati, montenegrini, albanesi, anatolici, siriani, egiziani, “barbareschi” del Magreb, capoverdiani, non mancavano portoghesi, inglesi, irlandesi, francesi, olandesi, anseatici e perfino baltici, scandinavi e russi.

Acquisto di una schiava cristiana (incisione del Mitelli, XVII sec.)

La ricchezza cui davano la caccia, più che dai leggendari forzieri ricolmi d’oro, era costituita di esseri umani: ragazzi, donne e bambini che venivano avviati al traffico da sempre più redditizio, quello degli schiavi. Razziati sulle coste meno difese, meglio ancora sulle piccole isole e poi venduti nei mercati come il Bagno di Algeri o il porto franco di Livorno, per essere avviati agli usi più diversi. I maschi più poveri e sfortunati al remo; le giovani donne (ma anche i ragazzi) alla prostituzione; i più abbienti trattenuti in attesa di adeguato riscatto; i più colti o abili in qualche arte, contesi e trattenuti quanto possibile per sfuttarne le competenze. Gli altri impiegati in tutti i lavori servili nelle città come in campagna: ma anche per loro c’era speranza di riscatto e quindi di rado venivano uccisi senza motivo. Per assistere chi non poteva pagare, sia fra i cristiani che fra i musulmani era sorta una fittissima rete di confraternite che mettevano insieme le offerte dei fedeli per liberare dalle catene i rispettivi correligionari. In Italia la più celebre e organizzata era la romana Arciconfraternita del Gonfalone, che trattò la liberazione anche di molti schiavi romagnoli.

Capitano e armatore di nave (Christopher Weidtz, 1529)

Le incursioni dei cacciatori di schiavi non erano infatti insolite dalle nostre parti e si verificarono più volte soprattutto dalle parti di Bellaria e Cattolica. Quando finalmente nel 1673 le coste riminesi furono protette da una catena di torri di avvistamento (uniche oggi superstiti, la Torre Saracena di Bellaria e quella, molto rimaneggiata, di Torre Pedrera) la minaccia turca stava scemando, mentre il pericolo principale era rappresentato dagli Uscocchi, cristiani e sedicenti corsari protetti dall’Austria che facevano base a Segna nel Golfo del Quarnaro.

Nave inglese in combattimento contro una flottiglia turchesca (Wilhem Van De Velde il giovane, 1678)

Come si può desumere dai documenti dei porti franchi come quello di Livorno, dove a chiunque era concesso vendere qualsiasi cosa senza fare troppe domande sulla provenienza, i bottini più comuni delle razzie a noi paiono incredibilmente “poveri”: paglia, biade, cenere, sabbia e laterizi, cera, legname, umili utensili, oltre a vivande di ogni tipo. Ma anche questi prosaici carichi generavano lauti profitti se venduti in luoghi dove ve ne era penuria. E in quelle epoche l’unico modo per raggiungere in tempi ragionevoli mercati anche molto distanti era il mare, nonostante i rischi che comportava.

Per i predoni del mare spesso non era nemmeno necessario dover tornare alla base per smerciare la refurtiva. Talvolta la trattativa iniziava subito dopo la cattura delle persone, con la nave che si metteva alla cappa al largo della costa appena attaccata e issava un’apposita bandiera “di riscatto”. Non di rado capitava perfino che i pirati attraccassero in territorio teoricamente nemico e facessero mercato sul porto, senza particolari reazioni; bastava che la preda fosse stata procurata a danno di altri, fosse anche la città più vicina. Annota alla fine del Cinquecento Ludovico Agostini, testimone oculare di una scena del genere sul porto di Pesaro: “Ci fu di gran trastullo vedere molti nostri cittadini mercantare con que’ ladri, che per denari gran cose davano per vilissimo prezzo, per poi scarichi potere attendere ai loro principali misfatti”.

Presunto ritratto del Raïs barbaresco Dragut (1485-1565)

Ma la merce più lucrosa restava l’essere umano. Prosegue infatti il Tonini riguardo l’episodio riminese: «Furono salvati quarantotto schiavi, con la morte di dodici turchi e con la prigionia di quattordici compreso il Rais loro; i quali poi furono mandati a Roma».

Fusta portoghese da 11 banchi nell’Oceano Indiano nel 1596

Galeotta da corsa veneta da 15 banchi

Si onorano poi le leggi della tradizione: il bottino va al capitano e all’equipaggio, ma le bandiere del nemico spettano in dono al luogo sacro più prossimo: «La preda, che fu molta, restò in mano del Clarissimo, e lo stendardo, presentato da uno schiavo, fu collocato nella chiesa di S. Giuliano».

Stendardo catturato ai Turchi conservato nel duomo di Osimo

(Nell’immagine di apertura, un episodio della battaglia di Lepanto)